Avrei voluto continuare il flusso dei ricordi iniziato in questo blog attraverso tutte le fasi che portarono Riki Andrews a divenire un happening alla scuola del fumetto Zio Feininger. I dettagli sono tuttavia tali e tanti, che abbisogno di una lunga chiacchierata con Baldazzi. Poi ne riparliamo.

Qui accenno solo a come Paz fosse “posseduto” mentre continuava a scrivere e riscrivere - tutti noi altri si mangiava, ad un’osteria del Pratello -, la sceneggiatura del PRIMO racconto lungo del Vostro Investigatore Preferito, riempiendola di gag, di colpi di scena, di disegnini esplicativi.

Il testo che segue è invece tratto dal mio “The Riki Andrews Book”, una sorta di autoproduzione su cui lavorai nel 1992 supportato da Abald (il quale mi mandò un “listato” di ricordi assai interessanti - magari alcune di quelle rimembranze le passiamo immediatamente nei commenti).

BTW: avete notato, ehm, come lo stile di scrittura e l’oggetto del dissertare ricordino assai i testi introduttivi (più “accessibili”, rispetto alle mie cose) dei volumi dei Classici del Fumetto di Repubblica, con 12 anni d’anticipo?

Faccio infine presente che Riki ha un suo sito web (http://digilander.libero.it/riki_andrews/), una voce di Wikipedia (pure), ed una e-mail mailto:riki.andrewsNOSPAM@libero.it - si sa mai abbiate qualcosa da dirgli!

Shalom

Alberto Rapisarda

Castelfranco Veneto, sett. 2006

Certi personaggi creati dalla fantasia di un autore sembrano essersi condensati dall'aria che ci circonda. Michelangelo, nello scolpire, diceva di togliere semplicemente il marmo che imprigionava le figure dentro la roccia, un po’ come, aggiungiamo noi, si fa con gli animali fossilizzati. E infatti una creazione artistica, non solo quando è realistica o plausibile, a volte pure nell'eccesso, nel grottesco, nella comicità, nell'enfasi di alcuni caratteri, capita che possieda un tale senso di "necessità" da affiancarsi spontaneamente alla multiformità del reale. Ripercorrendo il corpus artistico di un autore si può attraverso mille piccoli elementi ricostruire la gestazione di personaggi che solo più avanti acquistano una fisionomia ben definita, un nome, una propria "serie", eccetera. Riki Andrews, come serial a fumetti di alta qualità, viene progettato nell'inverno del

Certi personaggi creati dalla fantasia di un autore sembrano essersi condensati dall'aria che ci circonda. Michelangelo, nello scolpire, diceva di togliere semplicemente il marmo che imprigionava le figure dentro la roccia, un po’ come, aggiungiamo noi, si fa con gli animali fossilizzati. E infatti una creazione artistica, non solo quando è realistica o plausibile, a volte pure nell'eccesso, nel grottesco, nella comicità, nell'enfasi di alcuni caratteri, capita che possieda un tale senso di "necessità" da affiancarsi spontaneamente alla multiformità del reale. Ripercorrendo il corpus artistico di un autore si può attraverso mille piccoli elementi ricostruire la gestazione di personaggi che solo più avanti acquistano una fisionomia ben definita, un nome, una propria "serie", eccetera. Riki Andrews, come serial a fumetti di alta qualità, viene progettato nell'inverno del

Prologo.

[…]

La vita di Riki Andrews non è linearmente ricostruibile proprio per i motivi suddetti. E nemmeno qui tenteremo di farlo. Accomuniamo il personaggio al destino dei vari Superman, dai molti futuri e dai moltissimi passati, dei Zio Paperone, ed a ritroso fino ad Orlando, Ercole, o lo stesso Odisseo, che vanta diverse vecchiaie a continenti di distanza. La tipologia del personaggio è tuttavia legata ad alcune vicende: prima una sofferta militanza nei servizi segreti a Stelle e Strisce, poi un'attività di investigatore privato legata agli stereotipi della letteratura di genere. A differenza però di alcuni suoi predecessori, non è un personaggio ambivalente, anche se non privo di sfumature. Riki Andrews prima che partigiano della legalità o della Giustizia è soprattutto un "buono". In lui le capacità professionali e le qualità umane convivono senza identificarsi. Ciò che fa, pur se complicato da una certa incoscienza, è ispirato da un'istintiva predisposizione al bene.

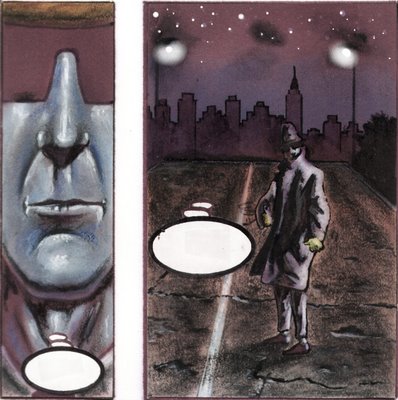

Il legame con il genere poliziesco, pur se in un ottica tutta particolare, è però determinante. Nel progetto del serial a colori, attraversando i naturali processi perfettivi, gli autori hanno sempre pensato a questo legame come ad un faro. Inoltre il rapporto, al quale faremo riferimento anche più avanti, che si è desiderato stabilire in più casi con l'opera fumettistica di Will Eisner indica precisamente un tipo (molto speciale, anche per i risultati eccellenti del serial The Spirit) di "crime story". Nelle carriere degli artisti, siano scrittori, registi o altro, il confronto con il "genere" è inevitabile, o per antica passione, o per occasioni che semplicemente si incontrano. Negli Stati Uniti si considera indice di professionalità saper offrire un'interpretazione originale del "genere". Noi europei poi, molto intelligentemente, utilizziamo ormai queste definizioni solo per comodità di comprensione (in enciclopedie o in data-base), o per riferirci a qualche opera classica (i capolavori western, il più perfetto giallo della letteratura, ecc...). Qui il genere diviene gradualmente il canovaccio dove il registro linguistico spazia liberamente. Non si tratta di ridefinire o parodiare un genere. Semmai di utilizzare un riferimento dove confluiscano differenti influenze artistiche.

Evidentemente vi troviamo certo cinema statunitense anni sessanta, la cosiddetta "nuova Hollywood", con riferimenti espliciti a Schlesinger (tra l'altro di origine inglese, in precedenza esponente del "free cinema"), a Coppola, con un ambiente ripreso da The Rain People (Non torno a casa stasera). Poi c'è l'America serializzata dei telefilm e dei comic book, quando veicolano sia semplicemente un vasto repertorio iconografico sia la genialità di stili che diventano innovazione linguistica (si pensi a Kirby, o Steranko, quest'ultimo citato esplicitamente in una vignetta di Riki Andrews). E ancora, per fare solo alcuni esempi, il dinamismo dei personaggi comici disegnati dai cosiddetti "Disney italiani", i paesaggi staticizzati degli impressionisti più lirici, la ricercatezza grafica dell'illustrazione naturalista inglese, dove è figlia degli stessi preraffaelliti, o la citazione velenosamente critica (in un rapporto di odio/amore, però) degli arredamenti idealizzati della rivista AD (un ambiente è nientemeno che l'ex-studio di Ronald "The President" Reagan alla Casa Bianca, sulla cui scrivania tra l'altro si trovavano, non riprodotte nel fumetto, addirittura delle enormi corna di bufalo, non sappiamo se abbattuto personalmente dal politico cow-boy). E ovviamente le atmosfere dei Chandler, dei Bogart, insomma dei Riki Andrews.

Attraverso queste molteplici chiavi di lettura il commento che segue approfondisce le fasi della lavorazione di alcune pagine scelte dei fumetti, accanto ad un commento critico più generale. Sarà comunque soprattutto il tema del "work in progress" a diventare il tema dominante, nella singolarità dei procedimenti utilizzati e dei loro campi di applicazione.

Logo.

[…]

Hot Dogs è un racconto che ha sviluppato gradualmente una dimensione blueseggiante, che ha compenetrato quella che in origine doveva essere concitatissima e volutamente demenziale. Lo stesso Riki Andrews è un omino dall'anima molto "bues", solo ed idealista. Un ex agente segreto, come ci ricorderà anche una storia successiva, perchè insofferente le gerarchie e l'azione corale, (anche se nell'ambiente è legato a molteplici amicizie di vecchia data). Gli autentici comprimari di Riki sono gli scorci di New York, i fast-food anni settanta, le infinite free-way, le rive dell'Hudson. In questa dimensione un po’ fredda, ma suggestiva, a volte anche poetica, dove i suoi stati d'animo empatizzano con gli elementi atmosferici, con i giochi di luce e con i colori che mutano, Riki si abbandona al proprio istinto, a volte persino ad una certa scelleratezza che lo adegua se non altro all'oligofrenia dei suoi strani antagonisti.

[…]

Long Island è la spiaggia dei newyorkesi. Qui, allontanandosi progressivamente dal centro urbano, il paesaggio è sempre più caratterizzato da vasti prati deserti interrotti saltuariamente da suntuose ville. Nella zona di confine Riki abita in una condizione abbastanza atipica, ospite in uno yacht. Conclusa drasticamente la sua precedente esperienza lavorativa nei servizi segreti (sul passato di Riki Andrews si farà cenno anche successivamente, anche se qui narrativamente l'importanza che ha è secondaria), in Hot Dogs il nostro è alla ricerca del classico ufficio alla Marlowe (nel quale lo vedremo in tutti i successivi episodi) ed è in qualche modo un "homeless". Tutta la seconda pagina introduce questa situazione e ritarda l'inizio dell'azione vera e propria. Nelle prime pagine vengono utilizzate parecchie informazioni in maniera reiterata, dando l'impressione che alcuni elementi siano superflui. Tra l'altro quella che ha più i caratteri della classica "prima apparizione" del personaggio (in relazione all'autonomia tematica che ha generalmente una graphic novel) è evidentemente la sequenza di pagina 4 ("Mr. Richard Andrews ?"). Mentre quella di pagina due è concepita piuttosto in parte come una sigletta esplicativa (simile a quelle dei telefilm statunitensi) e in parte come un riassunto della conclusione di un episodio precedente. L'ambientazione tra l'altro è basata proprio su del materiale documentario tratto da un telefilm(-accio) statunitense.

Il primo dialogo cui partecipa Riki, assai surreale (date le premesse), avviene sotto un cielo presago di pioggie, però schiarirà. Alle ultime luci della giornata Riki è già in piena attività nei pressi dello Shea Stadium, abbastanza periferico per offrirci lo sfondo di una vasta vegetazione. La prima controffensiva di Riki, a pagina 8, è addirittura la confezione ed il lancio di una bomba molotov. Dopo aver centrato il bersaglio, il nostro attende che i suoi aggressori escano a gambe levate. Quando Riki dice di non aver mai usato le fiale detonanti (che però tiene nel cruscotto della macchina) si comprende che non deve avere la dimensione delle conseguenze di un'esplosione. L'incoscienza di Riki è evidentemente non solo caratteriale, ma eredità del proprio passato professionale.

La sequenza dell'esplosione ha richiesto molte prove e riflessioni prima della versione definitiva. Si desiderava ottenere una fluidità nel succedersi degli avvenimenti, in un rapporto continuo di causa-effetto (x spara -> y risponde -> x scappa, ecc...). Alcune delle prime prove a colori della vignetta dell'esplosione mostrano una contro zoomata che dal piano americano giunge al campo-panoramica dall'alto, nel tentativo di operare un "allontanamento" dall'effetto drammatico dell'esplosione stessa. Ci fu uno scambio di idee su questa sequenza con Lorenzo Mattotti che allora stava completando il racconto Fuochi per la rivista Alter Alter, che si conclude proprio con lo scoppio della corazzata in cui si svolge tutta la vicenda. Ad esempio vi fu identità di vedute riguardo al fatto che dal punto di vista linguistico l'immagine esplicita dello scoppio rende superflua l'onomatopea. Ma se per Mattotti l'effetto distruttivo dell'esplosione doveva essere l'elemento liberatorio conclusivo di un sogno visionario, in Hot Dogs l'effetto dirompente della molotov è quasi casuale rispetto a ciò che Riki desidera ottenere. Altre vignette di prova vedevano un semplice sipario (lo stesso Riki Andrews in piano americano e parte del bosco) frapporsi all'esplosione occupante lo spazio rimanente. L'aggiunta ex-novo in un secondo momento della vignetta 4, un gufo in primo piano, introduce un elemento di sospensione rispetto alla sequenza logica dell'esplosione, e stabilisce anche un eterogeneità tematica nei soggetti del gruppo di vignette di pagina 9 (capanna-molotov-Riki-gufo-esplosione) che richiama la frammentarietà di una concitata esperienza sensoriale. L'esplosione rimane sola protagonista della vignetta che conclude la pagina. Infine vengono introdotti tre piani differenti sovrapposti (gli arbusti in primo piano, il prato in favore di luce, il profilo di un pendio coperto di rovi) che offrono un molteplice effetto: in primo luogo, di "allontanare" l'esplosione senza diventare elementi significativi, secondariamente di suggerire che i piani continuino ad alternarsi dal pendio al luogo dell'esplosione senza per questo quantificarli, e infine, grazie all'inclinazione del pendio, di condurre l'occhio del lettore lungo un percorso definito (cioè verso l'esplosione).

A pagina 12 invece ad esplodere sarà addirittura l'abitazione galleggiante di Riki, in conseguenza di una bomba a mano lanciata da un membro della banda non meglio identificata a cui Riki sembra aver pestato i piedi. A sottolineare l'inversione di prospettiva vi sarà proprio un elemento linguistico: il fragore dell'esplosione è espresso dall'onomatopea, in assenza dell'immagine relativa. Per altri motivi ciò che risalta in maniera interessante proprio a pagina 12 è l'utilizzo di inquadrature identiche ad alcune precedenti con effetti cromatici differenti. La prima vignetta è evidentemente la quinta di pagina 5, mentre la quinta è la quarta sempre a pagina 5. Il riferimento a questa tecnica (utilizzata abbastanza frequentemente nei fumetti, particolarmente per identificare un ambiente già familiare, come ad esempio il deposito di Paperone), ci permette di introdurre quella simile ma più complessa dell'assemblaggio, cioè dell'utilizzo di diversi elementi scenografici eterogenei per ottenerne uno solo coerentemente originale, utilizzata nella scena seguente.

Nel fumetto, a differenza ad esempio di ciò che avviene nel cinema, non si può utilizzare un riferimento scenografico concreto (un certo edificio esistente od un set creato ad hoc), o se lo si fa, attraverso un repertorio fotografico, comunque si attua una conversione in un linguaggio specifico che generalmente fonda la propria coerenza nella funzione narrativa che questi elementi scenografici assumono rispetto alla storia .

Ciò significa che nell'eventualità in cui l'autore fosse in grado di assoggettare le esigenze della vicenda narrata ad un ristretto repertorio documentario, siamo comunque in un caso particolare che è parte di una casistica più vasta. Seppur infatti le scelte che questi può attuare sceneggiando un soggetto sono pressoché inquantificabili, è vero che man mano si procede col lavoro si definiscono una serie di proposizioni logiche all'interno delle quali modificare un elemento cardine può voler dire non solo pregiudicare la comprensione del racconto, ma anche confondere i risultati delle scelte estetiche degli autori stessi.

Non trascuriamo di considerare, facendo qui una breve divagazione, che il lavoro d'equipe, senza costringere a rinunciare alla sperimentazione linguistica, richiede una fase di "fondamento" dell'opera (attorno a scelte estetiche, a convenzioni linguistiche, a metodi di lavorazione, eccetera) che, con tutti suoi pro e contro, differenzia questo tipo di prodotto da quello dell'autore completo a cui siamo forse più abituati a pensare. Tra parentesi diremo che il fumetto rimane una delle poche forme d'arte dove è diffusa ed apprezzata la capacità di un autore di sviluppare in totale autonomia un prodotto artistico anche dove convenzionalmente interverrebbero diverse figure professionali (nel fumetto si parla di sceneggiatore, di letterist, di inchiostratore, eccetera, ma può avvenire nella musica mediante sovraincisioni, nell'animazione, in alcuni casi anche nel cinema). I migliori autori ci offrono un'intensa immagine del proprio mondo intimo. Il lavoro d'equipe è finalizzato principalmente ad ottenere un risultato particolarmente complesso e sofisticato, difficilmente accessibile al singolo autore (si pensi agli effetti speciali nel cinema e nell'animazione), benché molto spesso si tratti dello sviluppo di idee di un unico artista coordinatore. In Riki Andrews i risultati ottenuti sono certo estremamente sofisticati, ma, come si è detto, le collaborazioni hanno più la dimensione estemporanea di "session", anche se metodo di lavoro in equipe non è stato meno tradizionale di quello che vige in ambienti più "istituzionalizzati" (come, poniamo, la casa Bonelli di Tex Willer e Dylan Dog).

Una lunga sequenza, che si dipana da pagina

Fondamentalmente gli esterni della casa sono riferiti ad una villa realmente esistente nei dintorni di New York riprodotta molto similmente nella vignetta 3 di pagina 14. Ad essa, una "estate" (come gli americani chiamano le ville con annessa campagna) che architettonicamente richiama lo stile delle "farm" inglesi (qui però alcuni interni sono molto meno raffinati di quanto si potrebbe supporre, nell'intenzione di mantenere un certo stile fattoria), nel fumetto sono stati commisti molti elementi di stili differenti, dalla pomposità di certe case coloniali del sud degli Stati Uniti alla pretenziosità dei parchi inglesi. L'ambiente che corrispondesse fedelmente alle intenzioni degli autori doveva, oltre a non equivalere a nessuno dei modelli succitati, possedere anche la coerenza che oltre a renderlo credibile permettesse di muovere agevolmente i propri personaggi al suo interno. Si lavorò su un modello geometrico semplice che definiva la pianta del giardino in rapporto all'ingresso (vignetta 1 di pagina 13 e vignetta 3 di pagina 16) e all'ubicazione dell'edificio stesso (quest'ultimo ad esempio ha una pianta a pi greca, resa complessa da una serie di elementi architettonici dove le pareti esterne sono frammentate da degli sporadici rientri di poche decine di centimetri). Ciò ha permesso non solo di proporre alcuni scorci in prospettive differenti, ma ha dato l'idea per un’inquadratura dall'alto della villa in una spettacolare prospettiva accidentale. In uno dei punti di fuga convergono le linee verticali (le altezze) del complesso architettonico, definendo pertanto la linea teorica dell'orizzonte al di sotto dell'immagine stessa.

Questa assemblaggio viene utilizzato a livelli differenti anche per gli interni della villa, o per le sequenze del drive-in fino a quelle finali del fienile. E' interessante percorrere in senso inverso le "contaminatio" che intervengono in varie fasi del lavoro, anche perchè offrono una differente chiave di lettura del prodotto. Senza entrare troppo nel dettaglio (si finirebbe col redigere una statistica), è interessante accennare a come gli stessi personaggi richiamino, per aspetti differenti, dei loro colleghi del mondo dei comics, o delle persone esistenti più o meno note.

[…]

Il racconto breve in bianco e nero è una nuova dimensione assai consona a Riki Andrews, ed aumenta i canali espressivi dei suoi autori. In quest'ultimo formato Riki inaugura l'agenzia investigativa Il Tuo Occhio Privato (Your Private Eye), mentre alcuni sviluppi sulla sua vita sentimentale ci vengono dispensati addirittura attraverso l'originario formato a singola pagina, fino a quel momento riservato ad un mood più onirico (quest'ultimo genere, vista l'autonomia narrativa che può vantare, non sarà in realtà mai abbandonato).

Gli orrizzonti di Riki Andrews espandendosi perdono in chiarezza. Riki con nonchalance se ne fa un merito. Alcuni racconti "underground" (uno è la trama originale della seconda graphic novel) lo ripropongono inquietante in un faccia a faccia con la criminalità politicizzata. La rielaborazione animata di alcuni fumetti tramite effetti di camera e digitalizzazione, lo sincronizzano con Bacharach, o con la musica "tecno" più estremista. Altre singolari illustrazioni lo reinventano in variazioni della solida ironia delle origini. Probabilmente finirà col perdere l'innocenza originaria, rigenerandola nel rigore morale.

O chi lo sa.

EpiLogo.